この記事にはアフィリエイト広告が含まれています🐾

わんこと飼い主さんが安心して過ごせるように—そんな思いで書いています🐾

シニア犬の介護は、とても大変で心身ともに疲れてしまうことがあります。

でも、介護について正しく理解し、心構えやケアグッズをあらかじめ知っておけば、ずいぶん助けになり、わんこも家族も笑顔で介護生活を送ることができます。

16才でお空組になった柴犬系雑種の先代犬「ぴい」を介護した私が、その時に感じた心構えやケア、そして「これがあればよかったな」と思うグッズを紹介していきます。

今回は「寝たきり」について、特に柴犬に特化して書いていきますね。もちろん、他の犬種の方にも参考になると思います。(途中に出てくる「まり」という犬は今飼っている柴犬です。)

1.シニア犬が寝たきりになる原因と柴犬に多い特徴

1-1.犬の平均寿命と寝たきりの割合

近年、犬の平均寿命は大きく伸びています。日本での犬の平均寿命は、2023年の調査によると 超小型犬が約15.07歳、小型犬が約14.29歳、中・大型犬が約13.86歳、全体では約14.62歳 となっています(一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査 主要指標サマリー」より)

医療の進歩や栄養バランスのとれたフード、室内飼いが増えたことも寿命の延びに関係しています。

ただし寿命が延びた分、加齢に伴う体の衰えも目立つようになりました。シニア犬の多くは、関節や筋肉が弱くなり、次第に歩行が難しくなります。結果として「寝たきり」の状態に移行するケースも少なくありません。

具体的な統計は犬種や個体差で異なりますが、高齢犬の約2〜3割は介護が必要になるといわれています。寝たきりになった犬の多くは、飼い主の手による介護が欠かせない日々を送ることになります。

1-2.柴犬や日本犬に多い寝たきりの原因

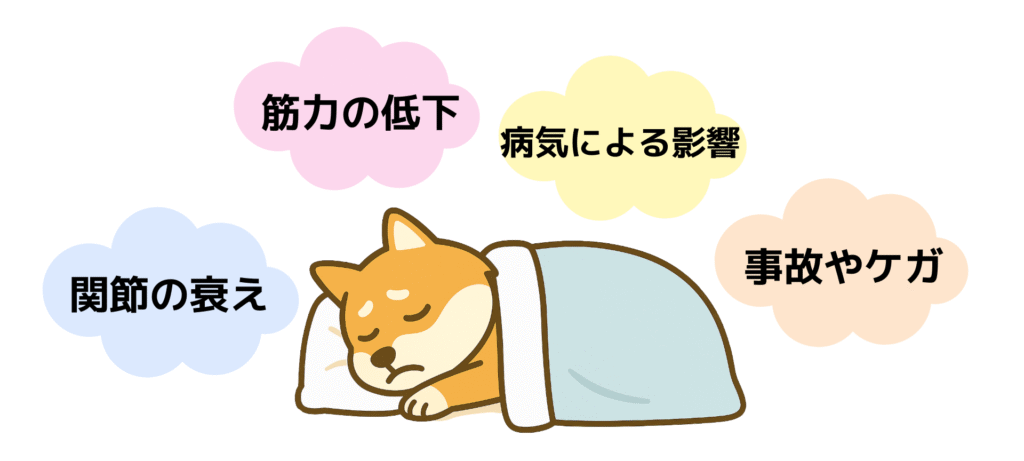

犬が寝たきりになる主な原因には、いくつかのパターンがあります。

- 関節の衰え

加齢とともに関節が硬くなったり、変形性関節症などの病気が進行することで、歩くのが難しくなります。特に柴犬のように運動量が多い犬は、関節への負担が積み重なりやすいといわれます。 - 筋力の低下

散歩や運動量が減ることで筋力が落ち、立ち上がれなくなることがあります。シニア犬では、ほんの数週間の運動不足でも筋肉が急激に弱ることがあるので注意が必要です。 - 病気による影響

椎間板ヘルニア、脳や神経の病気、腫瘍なども寝たきりの大きな原因です。また腎臓病や心臓病などの持病を抱えていると、体全体の弱りが早く訪れることがあります。 - 事故やケガ

滑りやすい床での転倒や段差での転落などがきっかけで足腰を痛め、そのまま寝たきりになることもあります。

柴犬をはじめとする日本犬は活発で丈夫なイメージがありますが、加齢とともにこうした原因が重なり、寝たきりになるケースは少なくありません。

1-3.柴犬は認知症になりやすいといわれる理由

柴犬を含む日本犬は、シニア期に「認知症(犬の認知機能不全症候群)」を発症しやすいといわれています。

その背景には、いくつかの特徴があります。

- 長寿化

柴犬は比較的長生きする犬種です。そのため高齢になるにつれて認知症が現れる確率が高まります。 - 日本犬特有の気質

警戒心が強く、頑固な性格の子が多い日本犬は、加齢により行動パターンの変化や混乱が顕著に見える場合があります。 - 症状の現れ方

夜鳴き、徘徊、同じ場所をぐるぐる回る、飼い主を認識できないなどが代表的な症状です。これらが進行すると介護が必要となり、寝たきりの生活に繋がることもあります。

認知症は完全に防ぐことは難しいものの、早めに気づいて環境を整えたり、脳を刺激する遊びやコミュニケーションを取り入れることで進行を遅らせることができるといわれています。柴犬の認知症についてはまた改めて詳しく取り上げます。お待ちくださいね。

柴犬は関節・筋力の低下や認知症に注意してあげることが大切だよ

2.柴犬のシニア期に大切な介護の基本

2-1.介護を始める飼い主が知っておきたい心構え

シニア犬の介護を始めると、最初は「自分にできるのだろうか」と不安になる飼い主さんも多いと思います。大切なのは「完璧にやろうとしない」ことです。介護は一日や二日で終わるものではなく、長い時間をかけて続いていくものです。

疲れてしまったら休む、家族や周囲の人に助けてもらう、無理のない範囲で向き合う──そんな気持ちを持っているだけで、介護生活はずっと楽になります。

また「介護は犬と過ごす大切な時間」でもあります。

たとえば、体を拭いたり、寝返りを手伝ったりするときに、犬の体温や呼吸を感じることで、飼い主にとっても特別な絆が深まる瞬間になります。

介護を「苦しいだけの時間」と捉えるのではなく「最後まで一緒に過ごせる時間」として考えると、心が少し軽くなります。

2-2 柴犬ならではの性格を考えた介護の工夫

柴犬は日本犬らしく、自立心が強くて頑固な面があります。

そのため、介護を受け入れることに抵抗を示す子も少なくありません。

オムツを嫌がる、触られるのを嫌がる、動けなくても「自分でやりたい」という気持ちを見せる子もいます。こうした性格を理解しながら介護することが大切です。 無理やり押さえつけたりせず、犬の気持ちを尊重する工夫をしてみましょう。

たとえば:

オムツ替えのときに「大丈夫だよ」と声をかける

- ブラッシングや体拭きの前に、おやつを見せて安心させる

- 一度に全部やろうとせず、短時間で区切ってケアをする

こうした工夫をすることで、柴犬の「嫌だ!」という気持ちを少し和らげられます。

「頑固だからこそ愛おしい」──そんな柴犬らしさを受け止めながら、介護を続けることがポイントです。

2-3. 獣医師に相談しておきたいこと

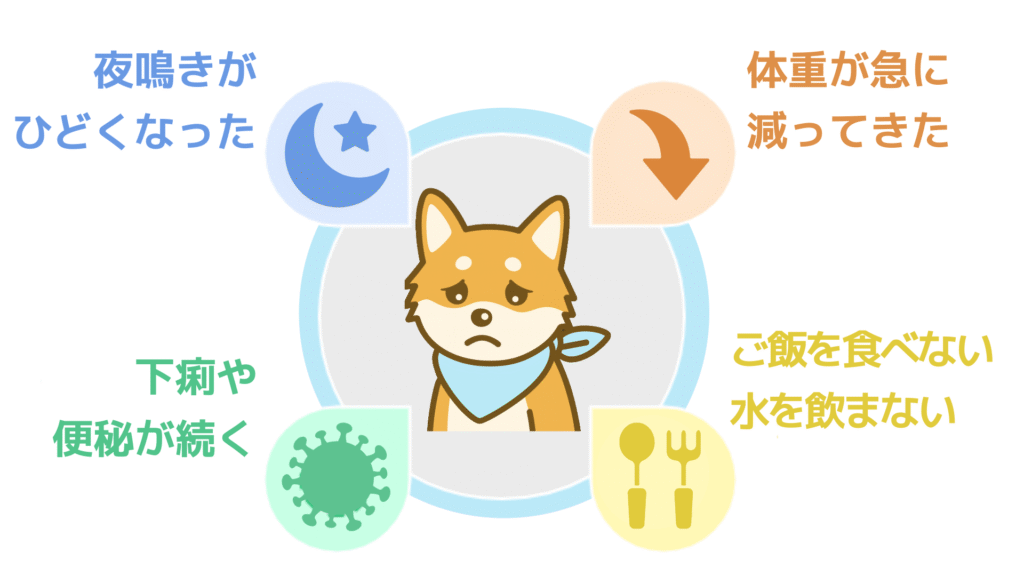

柴犬シニア犬の介護の中で不安や疑問が出てきたら、獣医師に早めに相談することをおすすめします。たとえば

こうした変化は「年齢のせい」と思い込みがちですが、病気や痛みが隠れている場合もあります。

獣医師に診てもらうことで、痛み止めやサプリメントの提案を受けられることもありますし、介護の仕方そのものをアドバイスしてもらえることもあります。

また、獣医師と日頃から相談できる関係を作っておくと、介護の孤独感が和らぎます。

「困ったら獣医さんに聞ける」という安心感は、飼い主にとって大きな支えになります。

介護は無理せず、柴犬の気持ちを大事にしながら、獣医さんとも相談してね!

3.シニア犬に多い床ずれを防ぐためのケア

3-1.床ずれができやすい部位とチェックの仕方

シニア犬が寝たきりの生活になると、特に注意が必要なのが「床ずれ(褥瘡)」です。

床ずれとは、同じ部分に体重がかかり続けることで血流が悪くなり、皮膚や筋肉が傷ついてしまう状態を指します。

床ずれができやすい部位は決まっており、特に次の部分は毎日チェックしてあげましょう。

毛に隠れて赤みや硬さが見えにくいこともあります。指先で軽く触って「熱い」「赤い」「硬い」などの違和感がないか確認するのがポイントです。早めに気づけば、深刻な床ずれに進行するのを防ぐことができます。我が家の先代犬ぴいも床ずれができましたが、ちょうど痩せて骨が出てきている部分でした。やはり、毛に隠れて気づくのが遅れてしまいました。

3-2.体位変換を工夫して床ずれを防ぐ方法

床ずれ予防の基本は「こまめに体の向きを変えること」です。一般的には2〜3時間ごとに体位を変えてあげるのが理想とされています。

柴犬は大型犬のように重すぎるわけではありませんが、小型犬に比べるとしっかりとした体重があります。そのため飼い主が片手でひょいと動かすのは難しく、体位変換のときに腰や背中に負担を感じやすいかもしれません。そんなときは介護用ハーネスや大きめのバスタオルを利用すると、飼い主の負担も少なく安全に体勢を変えられます。

また、ただ向きを変えるだけでなく、クッションやタオルを背中や足の下に挟んであげることで、圧力を分散させる工夫も効果的です。

「アシスタントバンド(歩行補助ハーネス)」は胴全体を支えるものと前足用のものがあります。足腰が弱くなってきたシニア犬の歩きを助けたり、抱き起こしや寝返りにも利用できます。

3-3.シニア犬に合う介護用ベッドやマットの選び方

床ずれ予防には「寝る環境」も大きな役割を果たします。 特にベッドやマットは、シニア犬の体をやさしく支えるものを選びましょう。

- マットレス:体圧を分散し、骨の出ている部分に負担をかけにくい

- 通気性の良い素材:蒸れを防ぎ、皮膚のトラブルを軽減

- 防水カバー付き:おしっこやよだれで汚れてもすぐ洗える

アルテア体圧分散マット (犬 介護マット・ベッド 床ずれ予防)

エクスジェルマット (犬 床ずれ予防) ワッフル・L

「アルテア体圧分散マット」「ジェルマット」は、床ずれ防止や、また出来てしまった床ずれの緩和にもなり、寝たきりのシニアわんこに優しい眠りを与えられます。この商品は、寝たきりになったぴいのために買ってあげたかったな、あの頃にこの商品に出会っていたらなと強く思いました。

柴犬サイズなら、大きすぎるベッドよりも「体にフィットするサイズ」を選ぶ方が寝返りの補助もしやすいです。ベッドやマットを複数用意してローテーションすると、清潔も保てます。

3-4. 保湿クリームや保護パッドでできるスキンケア

皮膚が乾燥すると床ずれができやすくなります。

特に冬場の乾燥や、エアコンを使う季節は皮膚のカサつきに注意が必要です。

- 犬用の保湿クリームを薄く塗る

- 骨ばった部分に保護パッドや柔らかいガーゼを当てる

- 清潔に保ちつつ、必要以上に洗いすぎない

シャンメシャン 自然のケアクリーム 50g

この「シャンメシャン 自然のケアクリーム」などを塗って保湿するといいですね。

こうした小さなケアの積み重ねが、床ずれの予防に大きく役立ちます。

また、すでに皮膚に赤みや傷が見える場合は、市販のケアで済ませず獣医師に相談することが大切です。

床ずれは毎日のチェックと工夫で防げるんだよ!

4. 柴犬のシニア期に工夫したい食事と栄養管理

4-1.シニア犬がご飯を食べないときに試したい工夫

シニア犬になると、今まで大好きだったご飯を急に食べなくなることがあります。

理由はさまざまで、嗅覚や味覚の低下、歯や口内のトラブル、内臓機能の衰えなどが考えられます。

そんなときは、次のような工夫を試してみるとよいでしょう。

「食べない=わがまま」とは限りません。体調不良や病気のサインである場合もあるため、長く続くときは獣医師に相談することが大切です。

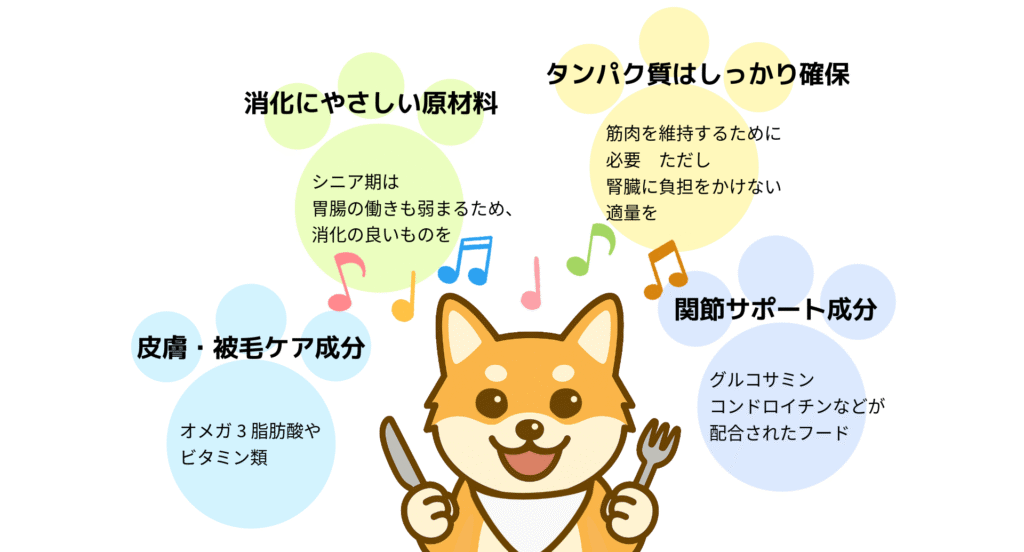

4-2.柴犬の体質に合うシニア犬用フードや介護食の選び方

柴犬は比較的長生きする犬種である一方、体質として 太りやすく、関節や皮膚にトラブルが出やすい といわれています。

そのためシニア期のフードは「カロリー控えめ」「関節に配慮」「皮膚や被毛を守る成分入り」など、柴犬に合った栄養バランスを重視すると安心です。

選ぶときのポイントは以下の通りです。

介護が必要になってきた段階では「介護食」も選択肢になります。 流動食タイプや嗜好性の高い缶詰を取り入れることで、食欲が落ちても必要な栄養を補えます。

4-3. 関節や内臓を守るために役立つサプリメント

シニア期の柴犬には、フードだけでなくサプリメントを取り入れるのも有効です。

- 関節ケア:グルコサミン、コンドロイチン、MSM、緑イ貝エキス

- 肝臓ケア:シリマリン(マリアアザミ)、亜鉛、タウリン

- 腎臓ケア:オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)、リン吸着成分

- 免疫サポート:乳酸菌、プロバイオティクス

サプリメントは「魔法の薬」ではありませんが、体を内側から支える助けになります。

ただし、人間用を流用するのは危険なので、必ず犬用で、できれば獣医師と相談のうえで取り入れると安心です。

シニア期はご飯の工夫と栄養バランスで元気を支えてあげよう!

5. シニア犬の排泄と清潔を保つための工夫

5-1.シニア犬に合うオムツやペットシーツの選び方

シニア犬になると排泄のコントロールが難しくなり、オムツやペットシーツを活用する機会が増えます。

しかし、体格や性別、動きやすさに合わないものを使うと、犬にとっても飼い主にとってもストレスになります。

- サイズ選び:柴犬は小型犬~中型犬サイズに該当しますが、体型に個体差があるため、実際に装着してズレないか確認しましょう。

- 吸収力:長時間交換できないときのために、吸収力が高いものを選ぶと安心です。

- フィット感:腰回りがしっかりフィットしているかどうかがポイント。隙間があると漏れやすくなります。

- ペットシーツ:厚手タイプは吸収力が高く、多尿や長時間用に便利。薄型タイプはこまめに交換したい場合に向いています。

今、話題の「うんぽパンツ」はうんちをしっかり漏らさずキャッチするオムツです。汚れた部屋の掃除や、排泄物がついてしまったわんこの体を洗ったりすることから解放される、とても便利なグッズです。オムツは、最初は嫌がる子も多いので、おやつを与えながら慣れさせたり、短時間からスタートするのがおすすめです。

5-2.排泄後の清潔ケアで皮膚トラブルを防ぐ工夫

オムツやシーツを使う場合、最も気をつけたいのが皮膚のかぶれや炎症です。

尿や便が皮膚に触れたままになると、赤みやただれを引き起こすことがあります。

- こまめな交換:汚れたらすぐ替えることが基本。特に夜間は厚手のもので対応しつつ、朝にすぐ交換しましょう。

- 洗浄と保湿:排泄後はおしりや内股を犬用のウェットシートやぬるま湯でやさしく洗い、清潔にします。その後、乾燥しすぎないように軽く保湿ケアをするのも効果的です。

- 通気性を確保:ずっとオムツをつけっぱなしにせず、可能なときはオムツを外して皮膚を空気に触れさせてあげましょう。

柴犬は被毛が密なため、湿気がこもりやすい犬種です。だからこそ、清潔と乾燥のバランスを取ることが大切です。我が家の先代犬ぴいは、横になったまま排泄すると、その排泄した場所から逃れようとして、立てないながら体をずらして動いていましたが、気づくのが遅れると最終的に一回転して、排泄物の後ろにぴいがいるということもありました。なるべく早めに気づいて片づけてあげたり、体を拭いてあげないといけないですね。

5-3.トイレ補助グッズや介護用ハーネスの使い方

排泄を完全にオムツに頼るのではなく、室内に設置したトイレまで連れて行ってあげる工夫も大切です。

その際に役立つのが、トイレ補助グッズや介護用ハーネスです。

- 屋内トイレの設置:外まで行くのが難しくなった場合は、室内にシーツを敷いたトイレスペースを作ると犬も安心します。

- 介護用ハーネス:お腹や腰を支えることで、歩行が不安定でも安全にトイレまで移動できます。

- スロープやマット:段差や滑りやすい床を避け、移動をスムーズにします。

柴犬は外での排泄習慣が強い子も多いため、室内で排泄できるように少しずつ慣らしておくことも重要です。介護用ハーネス・スロープなどについては次の章でも触れます

排泄ケアは清潔第一!ハーネスなど介護グッズを上手に使おうね

6.柴犬のシニア期でも無理なく続けられる運動と移動サポート

6-1.足腰にやさしい移動グッズ(スロープや介護ハーネス)

シニア期の柴犬にとって、段差や階段は足腰への大きな負担になります。

若い頃は何気なく飛び降りていたソファや玄関の段差も、シニアになると関節を痛める原因になりやすいのです。

そんなときに役立つのが スロープやステップ です。

玄関やベッドの横に設置してあげることで、無理なく昇り降りができます。

特に柴犬は中型犬で抱きかかえるのも大変なため、自力で上り下りできる環境づくりが大切です。

また、介護用ハーネス も大きな助けになります。

お腹や腰を支えるハーネスを使えば、歩行が不安定なときでも飼い主が補助しながら安全に移動できます。

体重が小型犬よりある柴犬にとって、飼い主が直接持ち上げるのは負担になりやすいため、こうした補助具は飼い主の腰痛予防にもつながります。我が家の先代犬ぴいは、立てなくなってからも起きようとするそぶりを見せて、自分の体を起こしてほしいと訴えることがありました。体を手で支えて少しずつ歩かせていましたが、こういった介護用ハーネスがあればぴいももっと楽に立ち、歩くことができただろうなと思います。

「歩行補助ハーネス」「健やかスロープ」「シニアにやさしい広々ステップ」がおすすめのグッズです。

6-2.柴犬に効果的なマッサージや簡単なリハビリ

毎日のケアに取り入れたいのが、マッサージと簡単なリハビリです。

マッサージは血流をよくし、関節や筋肉のこわばりを和らげる効果があります。

こうしたマッサージを数分取り入れるだけで、犬もリラックスできます。

また、短時間の散歩や立ち上がりの練習も「リハビリ」として効果的です。

マッサージは「まだ自分で動ける子」に行うと特に効果があり、元気を維持するサポートになります。我が家の13才になる柴犬まりも少しずつ足腰が弱くなり、段差を踏み外すことがあるようになり、このマッサージをやりはじめるようになりました。

6-3.寝たきりでもできる軽い運動や体ほぐし

たとえ寝たきりになっても、軽い運動や体ほぐしは続けられます。

長時間同じ姿勢でいると筋肉が硬くなり、血流も悪くなってしまうからです。

- 足を軽く持ち上げて曲げ伸ばしする

- 前足や後ろ足を円を描くように回す

- 体を横に向けて軽くさする

これらは「関節可動域訓練」と呼ばれ、リハビリとして病院でも行われている方法です。

飼い主がやさしく手を添えて行うことで、筋肉の硬直や関節のこわばりを防ぎます。

体ほぐしは「寝たきりで自分では動けない子」に向けたケアで、筋肉や関節を固まらせないためのサポートになります。

体ほぐしは寝たきりの子にぴったりなんだよ!

7.シニア犬と飼い主の心のケアや支え合い

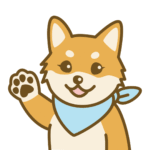

7-1.介護疲れを防ぐためにできる小さな工夫

シニア犬の介護は、体力的にも精神的にも大きな負担になります。

「犬のために頑張らなきゃ」と無理をしてしまうと、気づかないうちに飼い主が疲れ果ててしまうことも少なくありません。

介護疲れを防ぐためには、毎日の中でできる小さな工夫を積み重ねることが大切です。

- 完璧を目指さない:「今日はここまでで十分」と割り切ることも必要。

- 一人で抱え込まない:家族に頼んだり、友人に話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなります。

- 介護以外の時間を持つ:趣味や散歩、読書など、短時間でも自分のための時間を取ること。

- 犬との時間を楽しむ視点を持つ:「介護=大変」だけでなく、「一緒に過ごせる貴重な時間」と捉える。

飼い主が心身ともに元気でいることが、犬にとっても安心につながります。特に「一緒に過ごせる貴重な時間」という視点を持つことが大事だと思います。とはいえ、無理は禁物ですよね。

7-2. 家族や獣医師、ペットシッターとの協力体制

介護は飼い主一人で抱える必要はありません。

家族がいる場合は、役割分担を決めるとお互いの負担が軽くなります。

たとえば「朝は散歩やご飯」「夜はオムツ交換」と分担するだけでも、家族全員の気持ちが楽になります。

また、かかりつけの獣医師との連携も心強い支えになります。

定期的に診察を受けて体調をチェックしてもらうことはもちろん、介護の方法についてもアドバイスをもらえます。

さらに、最近ではペットシッターや訪問介護サービスを利用する家庭も増えています。

短時間だけお願いして飼い主が休憩したり、外出のときに介護を代わってもらうなど、上手に取り入れると安心です。

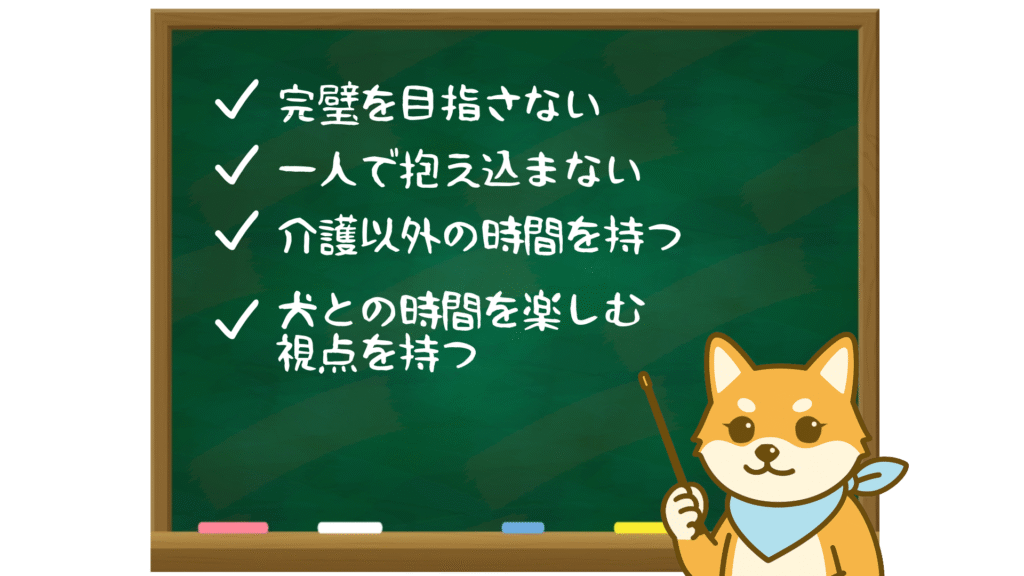

7-3. 老犬ホームや犬の介護サービスを選ぶときの考え方

「最後まで自宅で介護を」と考える方も多いですが、状況によっては老犬ホームや介護サービスを選択するのも一つの方法です。

選ぶ際のポイントは次の通りです。

- 施設の環境:清潔さ、広さ、犬がリラックスできる雰囲気かどうか。

- スタッフの知識や経験:犬の介護や医療について専門的に対応できるか。

- 費用とサービス内容:何が含まれているのか、追加料金はあるのか。

- 飼い主が面会できるか:定期的に会える環境かどうかも重要です。

老犬ホームを選ぶことは「見捨てる」ことではなく、犬と飼い主双方がより安心して過ごせる選択肢の一つです。大切なのは「犬が快適に過ごせる環境」を第一に考えることです。現状として、近くに老犬ホームなどがない地域もありますが、今後そういったビジネスが拡大していくことを期待したいですね。

介護は一人で頑張らなくていいよ。家族や獣医さんたちと支え合いながら続けようね!

8. 柴犬のシニア期を寝たきりにしないための予防法

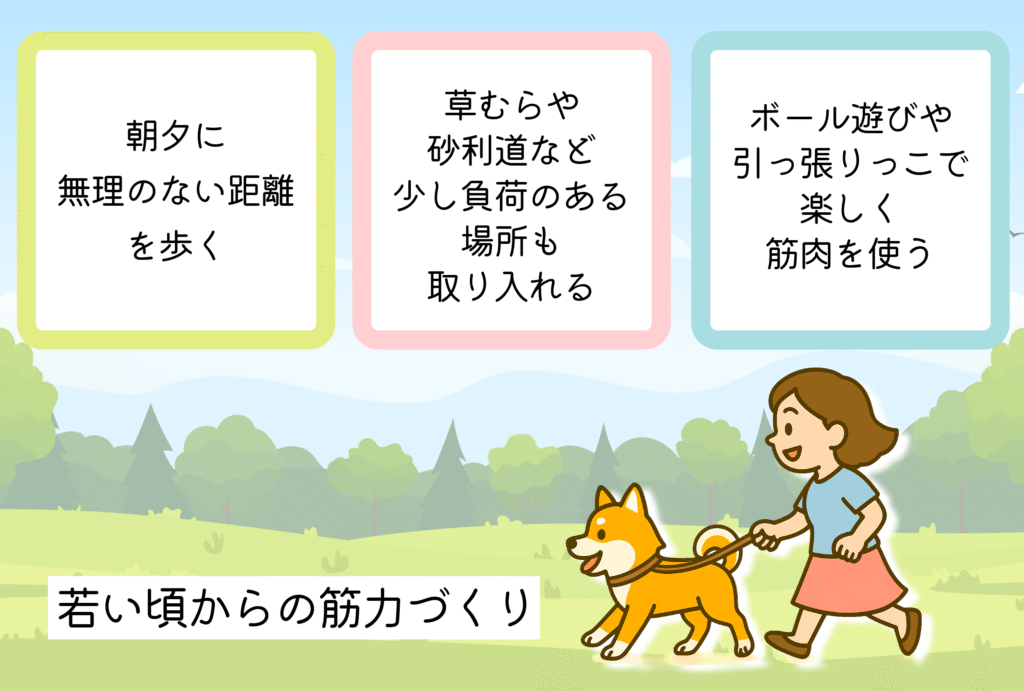

8-1.若い頃からできる筋力づくり(散歩や遊び)

寝たきりを防ぐためには、若い頃からの筋力づくりがとても大切です。

毎日の散歩はもちろん、遊びを通して自然に体を動かすことが筋肉の維持につながります。

シニア期に入っても、体力に合わせて軽い散歩を続けることは「足腰を保つためのリハビリ」となります。

特に柴犬は元気いっぱいで運動好きな子が多いので、若い頃からの習慣がシニア期の健康に直結します。

8-2.シニア犬に合う関節ケアサプリやフードの取り入れ方

シニア期に入ったら、関節を守る栄養を積極的に取り入れましょう。

柴犬は膝や股関節に負担がかかりやすいため、フード選びやサプリメントの活用が効果的です。

- フード:グルコサミンやコンドロイチン、オメガ3脂肪酸が配合されたシニア犬用フード

- サプリメント:緑イ貝エキス、MSM、コラーゲンなど関節をサポートする成分

- 投与方法:粉末やチュアブルタイプなど、食事に混ぜやすい形を選ぶと続けやすい

サプリメントは即効性のある薬ではありませんが、日常的に続けることで関節の負担を和らげ、動きやすさを支えてくれます。我が家の13才になる柴犬まりも数年前からコンドロイチンやグルコサミンなどが入っているサプリメントを飲んでいます。

8-3.段差をなくしたり滑らない床にする住環境の工夫

シニア犬の生活環境を整えることも、寝たきり予防の重要なポイントです。

小さな段差や滑りやすい床は、関節を痛める原因になりかねません。

- 玄関やソファにスロープを設置する

- フローリングには滑り止めマットを敷く

- 階段の昇り降りはなるべく避けさせる

特に柴犬は活発で自分からジャンプしてしまう子も多いため、飼い主が「先回りして危険をなくす」ことが大切です。我が家の13才になる柴犬まりは、いつごろからか、玄関の段差の高い所から飛び降りるのを止め、高齢の家族用のステップがあるところから、自主的に降りるようになりました。うちにはそういうステップがあったからよかったですが、早めにわんこ用の段差解消グッズを設置するとよいですね。

安全で安心できる環境があれば、シニア犬も無理なく日常生活を続けられます。

↓「滑らないシート」「シニアにやさしい広々ステップ」などいろんな住環境を変えるグッズがあります。

8-4. 柴犬は太りやすいので体重管理に気をつける

柴犬はもともと体質的に太りやすい犬種といわれています。

肥満は関節や心臓、内臓に大きな負担をかけ、寝たきりになるリスクを高めます。

- 定期的に体重を量る

- おやつは低カロリーのものを選び、与えすぎない

- フードの量は体格や年齢に合わせて調整する

- 適度な散歩を継続する

シニア期の柴犬は代謝が落ちるため、若い頃と同じ食事量では太りやすくなります。

「少し痩せ気味かな?」くらいが足腰への負担が少なく、健康寿命を延ばす秘訣です。

若いうちから筋力づくりと体重管理、そしてサプリで寝たきり予防だよ!

9.まとめ 先代犬のシニア犬介護から学んだこととメッセージ

9-1.我が家の先代犬の寝たきり期から学んだこと

この写真は、ぐっすり寝ている先代犬の柴犬系雑種のぴいさんです。写真ではあまりわかりませんが、寝ていると口元の口角があがって、微笑んでいるように見えて、この幸せそうな寝顔を見るのが好きでした。

実はこの時もう立ち上がることができなくなっていました。排泄物で汚れてもいいように、百均で買った安いクッションを頭や体の下に敷いていたため、痩せた体の骨が当たる部分が、床ずれになってしまっていました。犬は被毛に覆われているため床ずれに気づくのが遅れ、受診時に医師に見つけてもらいましたが、「こんなになるまで気づかずにごめんね」とぴいさんに謝ったのを覚えています。今振り返れば、汚れを気にせずにもっと良いクッションを用意してあげればよかったと反省しています。また、6章でも書いたように介護用ハーネスがあれば、もっと長く立ったり歩いたりさせることができていたかなと…と今でも思います。

こういった経験は、シニア犬の介護を考える上で大切な学びになりました。

9-2. シニア犬の介護を前向きに続けるためのメッセージ

残念ながら、わんこといつまでも一緒にいられるということはありません。

だからこそ、特にシニア期になったこの日々を、わんこも家族も少しでも快適に楽しく過ごして欲しいと願っています。長い間一緒にいたわんこだから、たとえ目が見えなくなっても、体がどんなに辛くても、飼い主が今どんな顔をしているか、どんな気持ちでいるか、敏感に感じ取っています。飼い主が悲しい顔をしているとわんこも同じように悲しい気持ちになります。

シニア期のわんこと接する時は今までと変わらない笑顔で、明るい優しい声で話しかけてあげてください。もちろん、介護にはそれぞれの事情があり、無理をしてしまうと続きません。完璧でなくても大丈夫です。

「できる範囲で、でも心を込めて」──それが、飼い主とわんこ、どちらにとっても幸せな介護につながって欲しいなと思っています。

コメント