この記事にはアフィリエイト広告が含まれています🐾

わんこと飼い主さんが安心して過ごせるように—そんな思いで書いています🐾

シニア犬の介護は、とても大変で心身ともに負担が大きく、飼い主が疲れてしまうことも少なくありません。

でも、介護について正しく理解し、心構えやケアグッズをあらかじめ知っておけば、ずいぶん気持ちが楽になり、わんこも家族も笑顔で過ごす時間を増やすことができます。

16才でお空組になった柴犬系雑種の先代犬「ぴい」の介護を通して学んだこと、そして「あの時これがあれば…」と感じたグッズに加え、今13才になる柴犬「まり」に予防のために使ってあげたいと思うグッズも紹介していきます。今回は「認知症」をテーマに、特に柴犬に多いといわれる特徴に触れながら書いていきますね。もちろん、他の犬種を飼っている方にも参考にと思います。

1.シニア犬の認知症とは

1-1. 認知症の主な症状

犬の認知症は、獣医学的には「認知機能不全症候群(Cognitive Dysfunction Syndrome, CDS)」と呼ばれています。夜鳴き、徘徊、昼夜逆転など、人間の認知症にも似た行動の変化が見られるのが特徴です。

11〜12歳の犬で約28%、15〜16歳になると約68%に認知機能の低下が確認されたとされています。つまり、長生きする犬が増える現代では、多くのシニア犬が直面する可能性がある問題といえます。

代表的な症状としては:

- 夜鳴き:夜間に理由もなく鳴き続ける

- 徘徊:狭い範囲をぐるぐる歩き回る

- 昼夜逆転:昼は寝てばかりで、夜に活動する

- トイレの失敗:場所が分からなくなる

- 飼い主の呼びかけに反応しない:認識力の低下によるもの

これらの症状が見られた場合、加齢による単なる衰えと考えず、認知症の可能性を視野に入れることが大切です。

引用:水越美奈「高齢性認知機能不全症候群の診断と治療」『動物臨床医学誌』28巻3号, 2019年

J-STAGE掲載ページ

1-2.日本犬に認知症が多いといわれる理由

「日本犬(柴犬を含む)は認知症になりやすい」と言われる背景には次のような要因があります:

- 長寿であること

日本犬は丈夫で比較的長生きする犬種が多く、柴犬の平均寿命は15歳前後とされています(一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査 2023」)。寿命が延びるほど、高齢に伴う認知症のリスクは自然と高くなります。 - 気質的な特徴

日本犬は警戒心や慎重さが強く、「いつもの習慣」が崩れることにストレスを感じやすく、行動混乱が出やすいといわれます。 - 飼育・生活状況

室内飼いが増えて生活パターンが変化しやすいことや、運動量が少なく筋力が落ちることで、認知機能にも影響が出やすくなるケースがあります。 - 食生活の変化

昔の日本犬は魚を中心にした食事を与えられることが多く、オメガ3脂肪酸など脳の健康に良い成分を自然に摂っていました。現代では市販のドッグフードや肉中心の食事が主流になり、魚を食べる機会が減ったため、その影響で認知症の発症率が高まっている可能性も指摘されています。

これらを総合すると、日本犬の認知症リスクは比較的高いことを意識しておくことが大切です。

1-3.獣医師に相談すべきサイン)

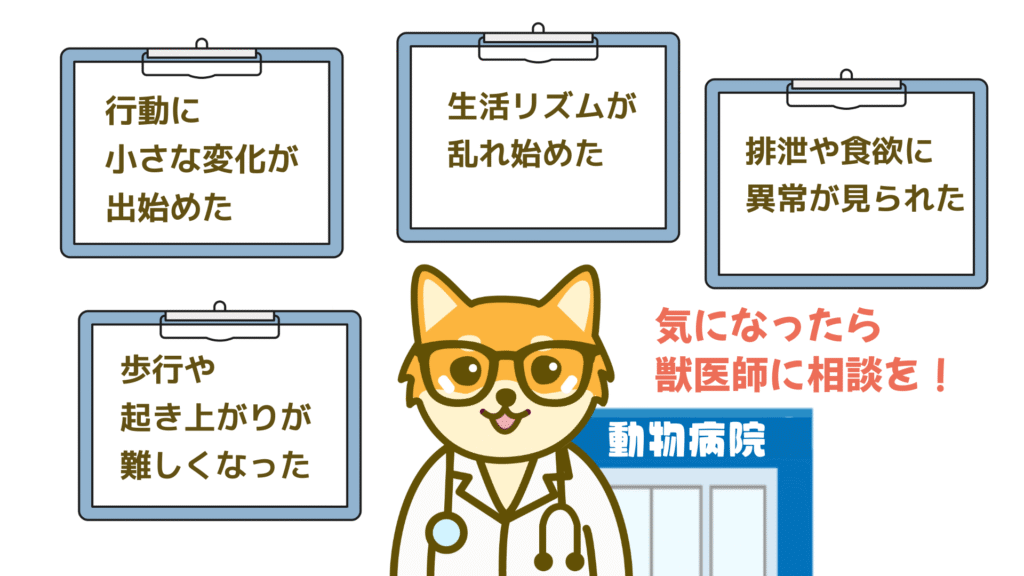

認知症の兆候が疑われるとき、飼い主がためらわず動物病院に相談したほうがよいのは、例えば以下のようなケースです。

- 行動に小さな変化が出始めたとき(夜鳴きが少し増えた、サークル内で落ち着かず動き回るなど)

- 生活リズムが乱れ始めたとき(昼夜逆転の傾向が見える、夜中に活動するようになった)

- 排泄や食欲に異常が見られたとき(トイレの失敗が増える、急に食欲が落ちるなど)

- 歩行や起き上がりが難しくなったとき(認知症以外の病気の可能性もある)

これらは「加齢だから仕方ない」と見過ごされがちですが、初期段階での相談がその後の介護の負担を軽くする大きなポイントです。

動物病院では、認知症と他の疾患(痛み、内臓疾患、関節症など)の区別や、生活環境の改善方法をアドバイスしてもらえるので、不安を感じたら早めに相談することをおすすめします。

少しでも気になる変化があったら、早めに先生に相談してね!

2.我が家の先代犬(柴犬系雑種)の認知症体験談

2-1.サークルの中をクルクル回る行動と工夫

16才でお空組になった先代犬のぴい(以下「ぴい」と書きます)は、15才ごろから同じ場所をクルクル回るような行動が出てきました(これは「旋回行動」と呼ばれるそうです)。

その頃は外飼いだったのですが、つないでいたチェーンの動ける範囲内で何度も回り続け、つまずいて転ぶまで止めない時もありました。見ていて危ないと思い、ぴいを室内に入れ、大きめのサークルを用意し、その中で歩かせるようにしました。転んでしまったときは、ぴいが「起こしてほしい」というように鳴くので、そのたびに起こしてあげると、また長い時間クルクルと歩き続けていました。

2-2.夜鳴きと昼夜逆転の生活(子守歌・安心感を与える工夫)

ぴいは、だんだん昼間は寝ていることが多くなり、夜になると目が覚めて大きな声で「わうわう」と叫ぶような夜鳴きをするようになりました。獣医師からは「分離不安」と言われました。薬も処方されましたが、それほど強いものではなかったので大きな改善は見られませんでした。

唯一効果があったのは、夜鳴きが始まったときにそばに行って体をやさしくポンポンしながら、思いつくままの子守歌を歌ってあげることでした。すると不思議とスーッと寝息を立てて眠ることもありました。ただ、まったく効かないときや、寝ついてもすぐに目を覚ましてしまうこともありました。

2-3.介護による家族への影響

ぴいの介護は主に私が担当していましたが、パートタイムで短い時間でしたが仕事もしていたため、どうしても寝不足になりました。

ぴいは柴犬より少し大きめの体格で、年をとって体重は減っても声はとても大きく、窓を閉めていても夜鳴きがご近所に聞こえていないかと心配でした。

また、排泄物はすぐに片付けないと、ぴいが寝たまま体を動かしてしまって全身が汚れてしまうため、家族全員で長時間家を空けることは難しくなりました。

夜鳴きも徘徊も、工夫すれば少しラクになるよ!

3.認知症の犬と暮らすためのケア

3-1.環境を整える(安全なサークル・滑らない床)

認知症の犬は方向感覚を失いやすく、旋回行動をするようになります。サークルの中をぐるぐると歩き続けたり、壁や家具にぶつかってしまうことがあります。安全なサークルや柵を使うことで、犬が落ち着けるスペースを作り、ケガを防ぐことができます。特にサークルの角にはクッション性のあるカバーをつけると安心です。

また、フローリングのような滑りやすい床は足腰に負担をかけ、転倒や関節の悪化につながります。滑り止めマットやカーペットを敷いてあげるだけでも、犬が安心して歩ける環境になります。環境を整えることは、犬にとっても飼い主にとってもストレスを減らす第一歩です。

「踏んばれない子のための滑らないシート」や「ぶつかりと挟まりを防ぐやわらかクッション(犬の徘徊対策)」で安心して歩ける環境を作れます。

踏んばれない子のための滑らないシート 木目柄(滑り止め防止)

ぶつかりと挟まりを防ぐやわらかクッション(犬の徘徊対策) 4枚・60×60

3-2.夜鳴き対策(照明・BGM・リラックスグッズ)

認知症の犬に多い行動のひとつが「夜鳴き」です。昼夜逆転により夜間に活動が増え、不安や混乱から鳴き続けることがあります。

対策としては、まず「真っ暗にしない」こと。常夜灯などのやわらかい照明を使って、犬が安心できる環境を作ります。また、静かな音楽やラジオを小さく流してあげると、人の気配を感じて落ち着くこともあります。

さらに、クッションやぬいぐるみなどのリラックスグッズをそばに置くことで安心感を与えられます。市販されている「リラックス用スプレー」や「犬用アロマ」なども、効果的に使える場合があります。

「プラグアロマ ミッシングユー」は愛犬の不安感や孤独感を和らげストレス解消やリラックスに役立ちます。プラグアロマをコンセントに差し込むだけで、室内にすっきりとしたほのかな香りが広がります。

3-3.ストレスを減らす飼い主の心構え

認知症の犬と暮らすと、どうしても夜鳴きや徘徊で睡眠不足になったり、排泄の失敗が続いて気持ちが疲れてしまうことがあります。大切なのは「完璧を目指さない」ことです。

夜鳴きが止まらないときに、「なぜ止められないのか」と自分を責める必要はありません。犬にとっても、飼い主がイライラしてしまうことが一番のストレスになります。

家族で協力して交代で世話をしたり、ペットシッターや動物病院のサポートを活用することも大切です。「ひとりで抱え込まない」という意識を持つことが、介護を長く続けるための心構えにつながります。

環境を整えて、夜鳴きも心も少しずつラクにしていこうね!

4.シニア犬の認知症を防ぎ、暮らしを支える工夫とグッズ

4-1. 脳に刺激を与える遊びと知育おもちゃ

認知症の予防や進行を遅らせるには、日常の中で脳に刺激を与えることが大切です。単調な生活では脳の働きが鈍くなりやすいため、飼い主との遊びや知育おもちゃの活用が効果的です。

たとえば、フードを中に入れて転がすとおやつが出てくる知育おもちゃは、考える楽しさと食べる喜びを同時に与えられます。短時間でも頭と体を使う遊びを取り入れると、犬の生活にハリが生まれます。

「アップドッグオディン」や「トリーツカプセルトイ」のような知育おもちゃも与えてみましょう。

4-2.散歩やドライブで外の刺激を受ける

外の景色や匂いは、犬にとって最高の刺激です。散歩コースを時々変えたり、車で少し遠出してみたりするだけで、脳への良い刺激となります。

特にドライブ好きな犬には、シートベルト付きのドライブ用ハーネスやドライブボックスを使うと安全に楽しめます。外の風景や匂いを感じることが、心身のリフレッシュにもつながります。

4-3.快適に過ごせる環境づくり

認知症の犬は方向感覚を失いやすく、家具にぶつかったり転んでしまうことがあります。認知症でなくても、年をとってくると足腰の衰えがみえてきます。そういった症状が出る前に、段差をなくしたり、滑らないマットを敷いたりして、安全に動ける環境を整えてあげましょう。

また、安心して休める場所も大切です。体にやさしいマットやベッド、落ち着ける場所を作るサークルを置いてあげましょう。

4-4.心を穏やかにする工夫とリラックス用品

認知症の犬に多い夜鳴きは、飼い主にとっても大きな負担です。そうならないよう完全に防ぐことは難しいですが、工夫次第で認知症の症状の軽減ができます。常夜灯をつけて真っ暗にしない、静かな音楽やラジオを流すなどは効果的です。

また、リラックス効果のある犬用のアロマグッズやクッションを取り入れると、安心感を与えやすくなります。犬にとって落ち着ける空間を作ることが、夜鳴きに繋がる犬の不安を解消するのに役立ちます。

「プラグアロマ ミッシングユー」わんこ用にアロマグッズです

4-5.若い頃から心がけたい 生活習慣

認知症を完全に防ぐことはできませんが、若い頃からの生活習慣でリスクを減らすことは可能です。

適度な運動、バランスのとれた食事、家族とのコミュニケーションは、心身の健康を長く保つ基本です。特に柴犬は賢く家族との絆を大切にする犬種なので、日々の関わりそのものが脳の刺激になります。

遊びや環境づくりで、認知症を少しでも防いで元気に過ごそうね!

5.まとめ:シニア犬の認知症と向き合うために

5-1.先代犬から学んだこと

先代犬の柴犬系雑種のぴいは、近所の小学生が拾ってきた子で、おだやかな性格の犬でした。他の犬は苦手でしたが、人間は大好きで、来客にも喜んで出迎える子。怒ることはほとんどありませんでしたが、家族で出かけて帰りが遅くなった時だけ「遅い!」と言わんばかりに大きな声で吠える、そんな子でした。

ところが15才を越えたころから目や耳が悪くなり、名前を呼んでも振り向かなくなり、そのうちただひたすら同じところをクルクル回るようになりました。まるで別の犬になってしまったように感じることもありましたが、それでもやはり同じぴい。夜鳴きで寝不足になる日もありましたが、遠くに行ってしまう日が近づいていると感じると、やりきれない気持ちでした。シニア犬の介護はどうしても家族に負担を与えますが、それも避けて通れない現実なのだと学びました。

5-2. 読者に伝えたい前向きなメッセージ

命の灯が消えかける間際、目も見えず体も自由に動かせないはずのぴいが、上半身を起こそうとし、家族の顔を見回すようなしぐさをしました。その姿に「最後まで私たちと一緒にいたいんだ」と強く感じました。

認知症になり、朝晩が逆転しても、夜鳴きを続けても、犬にとって家族は変わらず大切な存在です。もしかしたら、ぴいから見れば「どうして自分と一緒にいるとき、家族は不安そうで悲しそうな顔をしているんだろう」と思っていたのかもしれません。だからこそ、若い頃と同じように、楽しい顔で接してあげればよかったと今でも思います。

ただし、家族が無理をして介護を続けることがベストというわけではありません。飼い主が心身ともに限界を迎えてしまっては、わんこにとっても幸せとは言えません。

大切なのは「できる範囲で無理をしないこと」、そして「支えてくれる人やサービスに頼ること」です。

シニア犬の介護は決してきれいごとだけではなく、迷いや葛藤の連続です。でも、その日々は必ず「かけがえのない時間」として心に残ります。どうか同じように悩んでいる方も、自分を責めすぎず、愛犬との時間を大切に過ごしてほしいと思います。

コメント